“CURIOSITA’ DAL MONDO”……… Donne che pescano: non solo in Giappone, ma anche in Corea

Nuovo record italiano per Alessandro Cianfoni

16 Luglio 2025

Riva del Garda, due giorni di gara eccezionali

24 Luglio 2025

Abbiamo letto migliaia di volte delle donne Ama che, a Toba, nel sud del Giappone, da 4000 anni si impegnano tutto il giorno a pescare perle. Fino agli anni 70', si sono tuffate solo in perizoma, senza muta né bombola.

Non troppo lontano da lì, sull’isola di Jeju, in Corea del Sud, vive invece una comunità di donne Haenyeo, subacquee professioniste che si immergono in apnea, anche fino a 20 metri, per pescare. Il loro corpo si è adattato (esistono libri disponibili su Amazon e un documentario sul canale BBC Player su YouTube): il cuore rallenta facendo risparmiare ossigeno e alcuni geni modificati nei millenni favoriscono una maggiore resistenza alle temperature fredde dell’oceano.

Sul fondo del mare, le donne Haenyeo pescano e raccolgono molluschi, alghe e ricci, e accade anche quando sono anziane e anche in gravidanza. Cell, una delle riviste scientifiche più importanti al mondo, ha di recente riportato i risultati di una ricerca genetica che ha scoperto che queste donne ultra 80enni fanno tuffi tra i 30 secondi e i 2 minuti per 4 o 5 ore al giorno.

Purtroppo però la tradizione ora rischia di scomparire perché le giovani generazioni non amano la fatica e preferiscono professioni più attuali e meno logoranti.

OGNI RICCIO UN CAPRICCIO

Sovrasfruttamento della pesca invasiva. Riscaldamento eccessivo delle acque (i ricci hanno bisogno di temperature inferiori a 22 gradi per la fertilizzazione ottimale). Queste sono solo le due principali ragioni per cui il riccio di mare sta scomparendo dal Mediterraneo.

La raccolta dei dati si basa sul conteggio medio del numero dei ricci per kmq di litorale, calcolato grazie al metodico lavoro di subacquei volontari impegnati in campagne di monitoraggio. Le densità più basse sono state registrate in Puglia, dove i ricci viola (Paracentrotus lividus) possono legittimamente essere considerati quasi a rischio estinzione (un esemplare ogni 5 metri quadri).

Prodotto ittico prelibato in particolare per la cucina pugliese, il riccio rappresenta un profondo squilibrio ecologico. Sulla rivista internazionale Nature sono stati recentemente pubblicati i risultati definitivi dell’ultimo studio del dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell'Università del Salento, in collaborazione con il National Biodiversity Future Center, con l'Arpa Puglia, l'Università di Palermo e l'Università di Malta.

Lo studio è avvenuto ovviamente lungo tutte le coste italiane ma in Puglia, in particolare, sono stati analizzati 41.766 mq di fondali marini in 26 siti, contando un totale di 5.882 esemplari.

Nella settimana a cavallo della ufficializzazione di questi dati, peraltro, nell'Area Marina Protetta della Gaiola, vicino a Napoli, la locale Guardia Costiera ha sequestrato un migliaio di ricci il cui destino prevedeva di accompagnare gli spaghetti in un piatto. Gli esemplari sopravvissuti sono stati nuovamente liberati in mare.

COS'E' IL DESERTO OCEANICO?

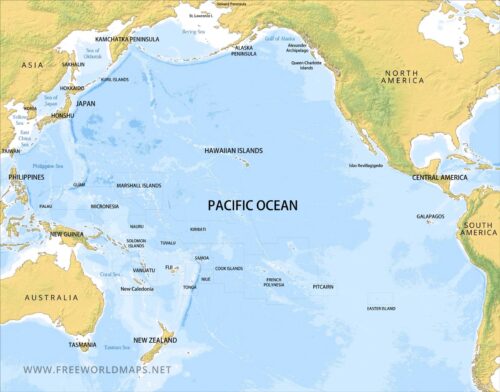

Quello del Pacifico meridionale è uno dei cinque principali vortici oceanici della terra, un vasto sistema di correnti rotanti tra il Cile e la Nuova Zelanda. È il più grande di questi vortici, con una superficie di 37 milioni di chilometri quadrati. Il vortice è caratterizzato dalla sua rotazione in senso orario e dalla sua lontananza dalle masse continentali e dalle regioni oceaniche produttive, il che determina basse concentrazioni di nutrienti e la sua definizione di "deserto oceanico". Un angolo di mondo tanto vuoto che la Nasa fa cadere qui i vecchi satelliti in disuso.

QUOTES

- “Il pesce scorpione? La buona notizia è che è anche ottimo da mangiare. Io stessa l’ho assaggiato ed è delizioso” - Prof. Emanuela Fanelli, biologa marina dell’Università Politecnica delle Marche durante un intervento al Festival del Pesce Azzurro Anghiò, a San Benedetto del Tronto

- “Negli ultimi dieci anni è triplicato il numero dei tonni nel Mediterraneo. Sono dati della Fao. È una seria minaccia per altre specie ittiche. Ogni tonno adulto consuma ogni giorno l’equivalente del 10% del proprio peso corporeo, quindi fino a 40 chili di acciughe e totani. Le rigorose normative sul calendario, però, rendono il tonno la specie ittica commerciale più tutelata al mondo. Non vorremmo trovarci a considerarlo da risorsa a minaccia» - Paolo Tiozzo, vicepresidente di Conf. Cooperative Fedagripesca.

- “Il polpo potrebbe presto sostituire l’uomo come specie terrestre più intelligente. Il segreto sta tutto nei suoi tentacoli, dove si trova una quantità di neuroni più alta di quella che c’è nel suo già ampio cervello” - Andrew Whiten, zoologo e neuroscienziato dell’Università di St. Andrews in Scozia

URINA DI BANELA?

NON POSSIAMO FARNE A MENO

L'urina di balena è ricca di fosforo e azoto: secondo Heidi Pearson, docente di biologia marina presso la South Western Alaska University, sia il fosforo che l'azoto promuovono la crescita del fitoplancton sulla superficie dell'oceano e migliorano sensibilmente l'ecosistema delle profondità.

L'urina di balena, rilasciata nel mare (1000 litri al giorno per ciascun esemplare adulto), svolge un ruolo importante per l'ecosistema marino, agendo come fertilizzante. Questo fenomeno è stato oggetto di uno studio della Vermont University, pubblicato su Nature. Le balene, spostandosi per il mondo, rilasciano queste sostanze nutritive e creano una sorta di "scia di nutrimento" invisibile.

"OCEAN" l’ultimo film di DAVID ATTEMBOROUGH

Il più grande divulgatore scientifico che il mondo abbia mai conosciuto ha compiuto 99 anni e ha scelto di celebrare questo traguardo lanciando quello che lui stesso definisce “uno dei film più importanti della mia carriera”.

Sir David Attenborough racconta di questo documentario che rappresenta non solo una celebrazione della vita marina, ma soprattutto un urgente grido d’allarme per la salvaguardia degli ecosistemi acquatici.

“Dopo quasi un secolo trascorso sul Pianeta Terra, ora capisco che il posto più importante non è la terraferma, ma il mare“, ha detto, condensando in una sola frase il lavoro e l’osservazione del mondo naturale di una vita.

Ocean non è il tipico documentario naturalistico a cui lui ci ha abituati. “Non si tratta di osservare comportamenti naturali inediti, ma di mandare un messaggio molto più grande”.

Il documentario racconta il legame profondo tra oceano e vita sulla terra, mostrando la bellezza e la ricchezza ma anche la fragilità degli ecosistemi marini. Attraverso sequenze spettacolari di barriere coralline, foreste di alghe brune e oceano aperto, il film rivela non solo la meraviglia della vita sottomarina, ma anche le minacce che ne compromettono l’esistenza.

MEDUSE CYBORG

Quando si pensa all’esplorazione degli oceani, di solito vengono in mente sommergibili futuristici o robot da film. E invece il futuro ha la forma… di una medusa. Un mollusco trasparente che si muove lento e silenzioso nel mare. Alcuni ricercatori hanno avuto l’idea pazzesca di trasformare le meduse in esploratori marini, agganciando al loro corpo una serie di minuscoli dispositivi elettronici.

Il risultato? Le meduse cyborg, frutto di un clamoroso esperimento di bio-ingegneria della Caltech University di Pasadena, in California.

Con un piccolo impianto simile a un pacemaker, questi animali riescono a muoversi più in fretta e, nel frattempo, portano con sé sensori per rilevare dati ambientali. Sono un dispositivo economico, super sostenibile, non inquinano, non disturbanon e si muovono con eleganza, mimetizzandosi nel loro habitat.

Queste meduse “potenziate” riescono a nuotare fino a 4 o 5 volte più velocemente rispetto a una medusa normale e i loro nuovi strumenti scientifici sono in grado di misurare temperatura, salinità, ossigeno e altri parametri vitali del mare.

Funzionano come piccole centraline galleggianti e ovviamente riescono a trasmettere i dati con il loro Gps.

NORVEGIA: a caccia di HALIBUT

Se immaginate che la pesca in Norvegia sia fredda e buia, non considerate il fatto che a queste latitudini sta diventando un’attività sempre più popolare. Nei mesi estivi la temperatura media di Bergen è intorno ai 20 gradi. Acque dalla buona visibilità, pesci enormi e persone super ospitali in un ambiente quantomeno inconsueto per una battuta di pesca davvero speciale.

Più a nord si va, più grandi sono i pesci: dai grandi halibut ai merluzzi. Il periodo migliore per andare a caccia di halibut va da luglio a novembre (dal 20 dicembre al 31 marzo la caccia è interdetta), quando la visibilità è buona e i pesci sono più attivi. L'halibut ("Kveite" in norvegese) preferisce le zone con sabbia mista scura e chiara - chiamate "aree di leopardo" - e fondali che sprofondano velocemente.

Foto Norway Tourism